Die Filmabtastung

1 Grundsätzliches

Der hauptsächliche Unterschied zur professionellen Filmdigitalisierung beginnt mit dem Grundsatz, dass keine Videokamera bzw. Kamera im Videomodus zum Einsatz kommt, sondern Filmbild für Filmbild mit einer Fotokamera kopiert wird. Das ist vergleichsweise aufwändig, hat aber den Vorteil, dass mit einer guten Amateurkamera, z. B. einer Spiegelreflex-, System- oder MFT-Kamera, wie man sie für seine sonstigen Fotoaufnahmen ohnehin in Gebrauch hat, eine hervorragende Kopierqualität möglich ist. Auch muss man sich dann um die korrekte Bildsynchronität zwischen Film und Kamera und das gefürchtete Helligkeitspumpen durch Interferenz der Bildfrequenzen keine Gedanken machen. Nachteilig ist allerdings, dass keinesfalls mit der Original-Filmgeschwindigkeit kopiert werden kann. Für einen Zehnminutenfilm muss man gut einige Stunden für den Kopiervorgang einplanen. Dieser läuft aber selbsttätig ab, ohne dass man daneben sitzen muss. Eine gelegentliche Kontrolle reicht aus, hin und wieder muss ggf. auch die Speicherkarte gewechselt werden.

Auf diese Weise bekommt man als digitales Ausgangsmaterial von der Kamera zunächst keinen Videofilm, sondern eine Folge von vielen tausend durchnummerierten Einzelbildern. Aber keine Angst – das klingt schlimmer als es ist…

2 Der Filmprojektor

Ein wichtiger erster Schritt zur Umsetzung eines solchen Projekts wird es sein, einen Filmprojektor des bevorzugten Filmformats oder auch einen Zweiformatprojektor so umzurüsten und anzupassen, dass er alle notwendigen Anforderungen erfüllt. Eine umfassende Beschreibung solcher Umbauten könnte ein ganzes Buch füllen und würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, weshalb hier nur die Merkmale der Apparatur zusammengefasst werden, die für die Abtastmethode wesentlich sind:

Was von einem „alten“ Projektor gebraucht wird, sind alle Elemente für den Filmtransport, also Filmbühne mit Greifer, Zahntrommeln, Umlenkrollen und Spulenwickler. Auch das Chassis mit Gehäuse, Teile des Lampenhauses und weitere Teile werden nach den notwendigen Anpassungen natürlich weiter benutzt.

Dafür sind zwei grundlegende Konzeptionen möglich und von Fall zu Fall abzuwägen:

1) Ein vollständiger Umbau eines Projektors nach den rein technischen Erfordernissen für den neuen Filmabtaster und ohne Rücksicht auf den Verlust des „historischen Originals“

2) Die vollständige Erhaltung des Originalzustands, vielleicht sogar nach einer technischen Restauration. Diese Variante ist vor allem dann zu bevorzugen, wenn der vorhandene oder speziell beschaffte Projektor einen besonderen technisch-historischen Wert hat, den man erhalten oder wiederherstellen möchte.

Zum Beispiel traf das bei mir auf einen 9,5mm-Pathex-Projektor zu, den ich nach dem Erwerb zuerst mit viel Freude in den Originalzustand zurückversetzte und dabei auch einige gebrochene Teile neu anfertigte oder reparierte. Er war mir einfach zu schade, ihn für meine Zwecke umzubauen.

Hier führt danach der weitere Weg dahin, eine Apparatur „um den eigentlichen Projektor herum“ zu bauen und ihn darin zeitweise einzubinden. Von dort kann man ihn bei Bedarf jederzeit wieder entnehmen und im Original betreiben. Diesem Konzept kommen ältere Projektor-Konstruktionen dadurch sehr entgegen, dass ihre einzelnen Baugruppen modular aufgebaut sind und über äußere Federpesen einzeln von außen angetrieben werden. Da ist es ein Leichtes, einen langsameren Antrieb zu ergänzen oder ein Zwischengetriebe für die Untersetzung einzufügen. Mit moderneren Projektoren ist das wegen ihres kompakten Aufbaus oft nicht realisierbar.

Logischerweise eignet sich ein nach Konzeption 1) umgebauter Projektor nicht mehr für die normale Filmvorführung. Man sollte sich also überlegen, ob man den einen, seit 50 Jahren im Familienbesitz vorhandenen Projektor, um den sich früher einmal die ganze Familie in geheimnisvoller Spannung versammelt hat, jetzt wirklich „schlachten“ soll, oder lieber einen anderen preisgünstig als Altgerät erwirbt, für dessen „Untergang“ keine Rechtfertigungspflicht vor dem Familienrat besteht. Günstige Angebote dafür gibt es heute noch genügend. Unter Umständen sollte man seinen originalen Tonfilmprojektor auch schon deshalb erhalten, um die Randspuren der Filme auch für die digitale Kopie abtasten zu können, denn das geht mit dem dann für die Digitalisierung umgebauten Projektor wegen seiner reduzierten Bildfrequenz nicht mehr.

Bei der Auswahl eines eventuell zu kaufenden Altgeräts sollte folgendes beachtet werden:

Alle Antriebsteile, die mit dem Film in Berührung kommen, müssen im einwandfreien Zustand sein oder in einen solchen gebracht werden können. Dies trifft besonders auf die Filmbühne, Zahntrommeln und Umlenkrollen zu. Nirgends darf der Film zerschrammt werden!

Filmprojektoren der jüngeren Generation verfügten oft über eine Film-Einfädelautomatik. Diese ist für den vorgesehenen Zweck hinderlich, weil sie zu Schäden am Film führen kann und die Zugänglichkeit der Filmbühne erschwert. Hier ist also zu prüfen, ob sie entfernt und die nötige Bewegungsfreiheit erreicht werden kann.

Ein Tonteil am Projektor ist nicht verwendbar und könnte beim Umbau sogar stören. Zu achten ist aber darauf, dass eventuell vorhandene Licht- oder Magnettonspuren auf dem Film von der Transportmechanik schonend transportiert werden und dass die Zahntrommeln auf der Spurseite keine Zähne haben. Ältere 16mm-Projektoren setzen mit ihren Zahntrommeln mitunter einen doppelseitig perforierten Film voraus, was sich aber evtl. durch Abdrehen dieser Zähne oder entfernen eines Zahnkranzes in zusammengesetzten Zahntrommeln ändern lässt. Verbleiben müssen die Zähne auf der richtigen Seite, also auf jener, wo sich auch der Greifer in der Filmbühne befindet – bitte vorher lieber dreimal hinsehen!

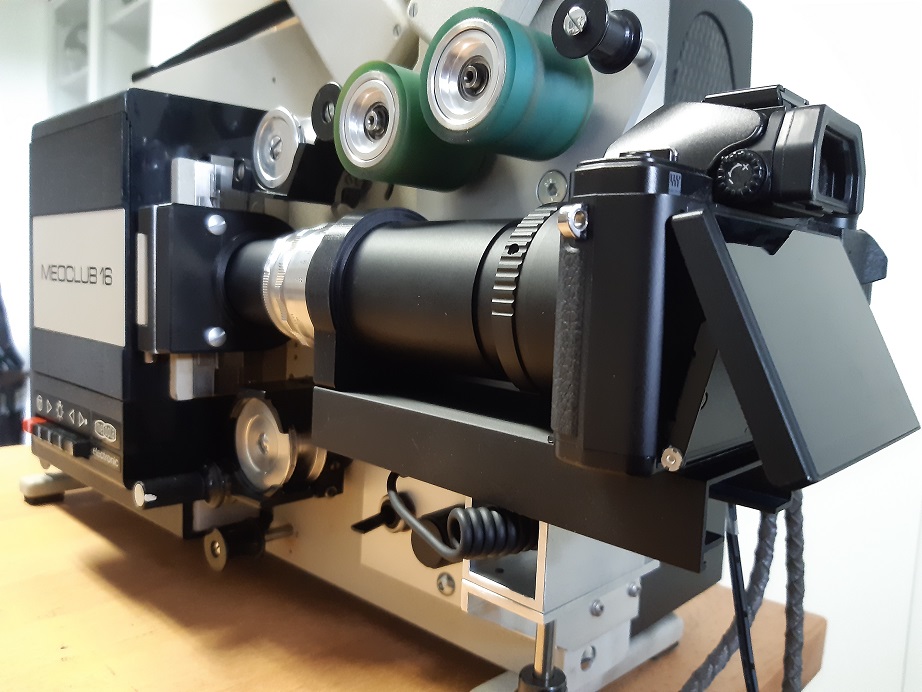

Ich entschied mich beim 16 mm-Format für den erneuten Umbau des bereits früher für Videotransfer umgerüsteten Meopta-Schulprojektors (CSSR-Import) aus den 1970-er Jahren, der noch immer im guten Zustand war. Dieser Typ wird auch immer noch im Gebrauchtwarenmarkt günstig angeboten und ist sehr solide und robust.

Was alles musste nun umgebaut werden?

Der Antrieb muss einen stabilen Lauf bei niedrigsten Bildwiedergabefrequenzen bis hinunter auf etwa 1 Bild pro 2 Sekunden ermöglichen. Das ist in der Regel nur durch Umbau des Antriebsstrangs möglich, z. B. indem man ein Untersetzungsgetriebe einfügt oder einen langsam laufenden Schrittmotor mit geeigneter Kommutierungselektronik verwendet. Wegen der stark verkleinerten Abtriebs-Drehzahl bei etwa unverändertem Drehmoment wird nur noch eine viel kleinere mechanische Leistung des Motors gebraucht. Ich verwendete einen in der Drehzahl variablen BLTDC-Motor mit Planetengetriebe, den ich über eine flexible Wellenkupplung direkt mit der Schaltwelle verband. So entfällt auch eine Rundriemen-Übersetzung.

Ein Nockenschalter auf der Schaltwelle muss während der Stillstandszeit eines jeden Filmbilds genau einen Schaltimpuls erzeugen, um die Kamera auszulösen. Die Kamera muss dafür eine geeignete Auslösebuchse mit passendem Anschlussstecker oder -kabel aufweisen.

Durch Verdrehen des Nockens auf der Welle stellt man den Auslösezeitpunkt so ein, dass vorher für die Kamera genügend Zeit ist, um die richtige Belichtungszeit automatisch zu bestimmen. Danach muss bei maximaler Schaltfrequenz noch eine ausreichend lange Belichtungszeit von bis zu ca. 1/5 Sekunde für das Belichten und Speichern des Bildes übrig sein, bevor die Flügelblende das Licht unterbricht und der Greifer wieder in die Filmperforation eingreift. Mit dieser Einstellung wird eine maximale Zeitspanne für die automatische Belichtungseinstellung zwischen Aufblenden jedes neuen Bildes und dem Auslösen der Kamera erreicht.

Anstelle eines mechanischen Schalters kann auch z. B. ein Reed-Kontakt mit Magnet auf der Schaltwelle oder eine optische Schaltelektronik an der Flügelblende eingesetzt werden, die diese im richtigen Drehwinkel abtastet. Für alle gängigen modernen Digitalkameras werden Auslösekabel angeboten, die auf einer Seite einen kameraspezifischen Stecker und auf der anderen Seite einen zweipoligen 2,5-mm-Klinkenstecker haben. Deshalb wird am Projektor eine passende Klinkenbuchse angebracht, die mit dem Nockenschalter verbunden ist. Im praktischen Betrieb stellte es sich heraus, dass man unbedingt noch einen Schalter vorsehen sollte, mit dem der Auslöser-Stromkreis unterbrochen wird. Anderenfalls werden bei jedem Weitertransport des Films Aufnahmen ausgelöst, solange die Kamera eingeschaltet ist. Das ist bei notwendigen Einricht- und Einstellarbeiten beim Kopieren sehr störend.

Das Projektionsobjektiv des Projektors wird entfernt und die Kamera mit einem angepassten Makro-Objektiv direkt vor der Filmbühne befestigt. Vorteilhaft ist die Verwendung eines Einstellschlittens. Wird dabei das Filmbild zwangsläufig kopfüber oder auch spiegelverkehrt kopiert, so muss dass nicht optisch mittels Spiegels oder Prismas korrigiert werden.

Viel einfacher ist die nachträgliche Korrektur in der Bilddatei.

Die vorhandene Zwei- oder Dreiflügelblende wird auf den einen Flügel reduziert, der die Lichtquelle beim schrittweisen Weitertransport abdeckt. Die übrigen dienten nur der Vervielfachung der Lichtfrequenz, um das lästige Bildflimmern zu unterdrücken und werden jetzt nicht mehr gebraucht. So wird die nutzbare Belichtungszeit verlängert. Dass dabei eine gewisse Unwucht entsteht, spielt bei den künftig nur noch kleinen Drehzahlen keine Rolle.

Die Leistung der Lichtquelle muss gegenüber der originalen Projektionslampe drastisch reduziert werden. Erfahrungsgemäß ist bereits das Licht einer einzelnen Weißlicht LED mit einer Leistung von ca. 1 Watt vollkommen ausreichend, wenn es über einen guten Kondensor exakt gebündelt wird. Das hat auch den großen Vorteil, dass trotz stundenlangen Betriebs keine spürbare Erwärmung auftritt. Bei der Auswahl der LED ist ein ausgewogenes Farbspektrum der Lichtquelle zu beachten. Diese Eigenschaft wird im Technischen Datenblatt der LED durch den Color Rendering Index (CRI) ausgedrückt, der den Wert 95 % (R95) oder höher haben soll. Dies wird überhaupt nur von einem kleinen Teil der angebotenen LEDs erreicht und bei vielen gar nicht angegeben, was dann heißt, dass dieser Typ weniger geeignet ist.

Modernere Projektoren aus den letzten Jahrzehnten sind meist mit einer Halogenlampe und einem Hohlspiegel als Kondensor ausgestattet. Hier könnte man sich vorstellen, die LED anstelle der Halogenlampe im Projektionsmittelpunkt anzubringen und rückwärts gegen den Spiegel strahlen zu lassen. Ich ging einen anderen Weg und sah anstelle des Spiegels einen Linsenkondensor vor. Hierzu eignet sich sehr gut das bisherige Projektionsobjektiv, das ja ohnehin überflüssig geworden ist. Die geringe Lichtleistung der LED stellt für verkittete Linsen im Objektiv keine Gefahr dar. Der Einbau erfolgt so, dass die früher der Filmbühne zugewandte Seite jetzt zur LED zeigt und der vordere Brennpunkt in der LED und der hintere in der Eintrittspupille des Kameraobjektivs liegt.

Die Abbildung zeigt den so umgebauten 16 mm-Projektor in Betriebsbereitschaft. Man erkennt auch die beiden grünen PTR-Rollen, die aufgrund ihrer permanent „klebrigen“ Oberfläche lose Staubpartikel vom einlaufenden Film beidseitig abnehmen. Die Rollen lassen sich bei Bedarf abnehmen und in Wasser auswaschen.

3 Die Aufnahmekamera

An die Kamera selbst sind folgende Anforderungen zu stellen:

– Eine Buchse für elektrische Bildauslöser mit passendem Verbindungskabel muss vorhanden sein.

– Das Objektiv muss über Bajonett oder Gewinde wechselbar sein, so dass Zwischenringe, ein Balgen-Naheinstellgerät oder ein speziell gefertigter Tubus zwischengeschraubt werden können.

– Eine genügend große Echtzeit-Bildanzeige für Schärfe, Belichtung und Farbe ist erforderlich. Vorteilhaft ist die Möglichkeit, in das Monitorbild hinein zu zoomen, um die Schärfe genau einstellen zu können.

– Wenn es sich um eine Spiegelreflexkamera mit Klappspiegel oder eine Kamera mit mechanischem Verschluss handelt, so muss diese unbedingt (!) eine Option der rein elektronischen Auslösung von Einzelbildern anbieten. Anderenfalls würde man die Verschlussmechanik wegen der vielen zigtausend Bilder gnadenlos verschleißen. Ein Film mit 24 Bildern pro Sekunde würde sonst schon innerhalb einer Film-Viertelstunde den Verschluss, vielleicht auch den Spiegel, 21.600 Mal bewegen, was nicht lange gut gehen wird. Bei manchen Herstellern wird die genannte Option übrigens auch als ‚Lautlos‘-Modus bezeichnet.

– Insgesamt sollte die Bildauflösung und Wiedergabequalität der Kamera etwa dem aktuellen Stand der Mittelklasse-Fototechnik entsprechen. Die vorgesehenen Kameraeinstellungen fordern von der Kamera nur elektronische Funktionen ab, die keinerlei mechanischen Verschleiß hervorrufen. Man kann also getrost die hochwertigste Kamera, die man bereits hat, für diesen Zweck „missbrauchen“, sofern sie die aufgezählten Eigenschaften besitzt. Sie wird nur während der Filmtransfers an der Apparatur angebracht und bleibt ansonsten voll einsatzbereit. Auch dieser Umstand spart gesonderte Investitionen.

Übrigens haben Kameras mit kleineren Sensorformaten wie z. B. MFT Kameras den Vorteil, einen größeren Schärfentiefenbereich zu ermöglichen, wodurch die Fokussierung weniger kritisch ist. Andererseits bringen sie hervorragende Eigenschaften mit, die für unsere Zwecke auch höchste Ansprüche erfüllen.

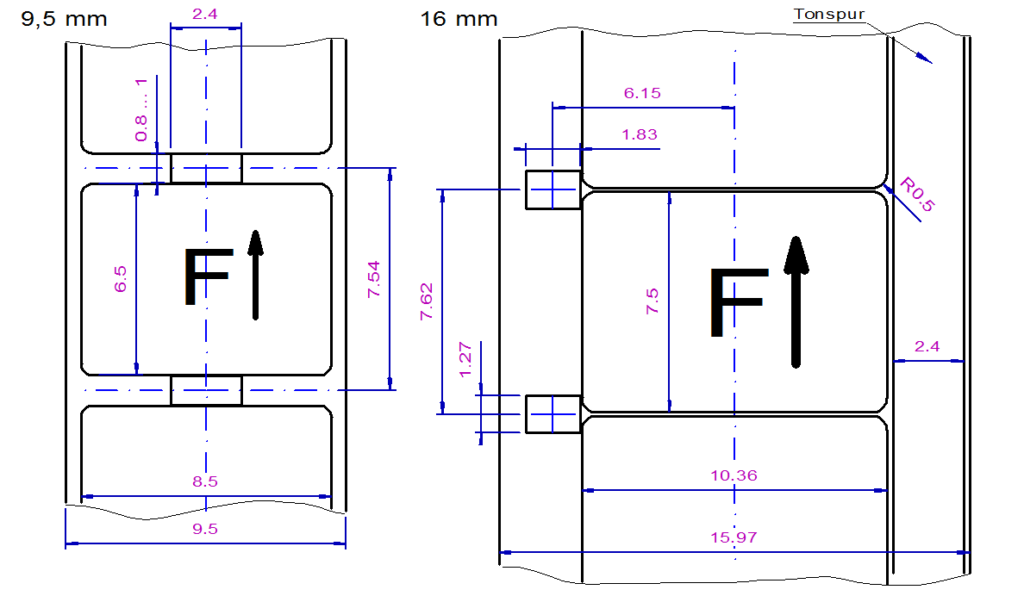

Die Abbildung zeigt die von mir verwendete MFT-Kamera mit M42-Objektivadapter, speziell angefertigtem Zwischentubus, einem älteren M42 Tessar (Praktika-Objektiv) und einem kleineren Objekttubus, der direkt in einen dafür passend angefertigten Ausschnitt der Filmbühne gesteckt werden kann. Alles ist auf einer Einstellschiene montiert, die sich am Projektor zum Zwecke der Feinjustage und für den Filmwechsel verschieben lässt.

Im Ergebnis vieler Versuche zeigte sich übrigens auch eindeutig, dass der Kopierprozess mit dem oft empfohlenen Tandemobjektiv, also einer Kombination aus zwei gegeneinander gerichteten Objektiven entsprechender Brennweiten für Filmbild und Kamerasensor, eine deutlich ungünstigere Bildqualität erzeugt, als ein Einzelobjektiv mit verlängertem Auszug, so wie hier beschrieben. Dies betrifft insbesondere Helligkeits-Vignettierungen des Bildfeldes, Kissenverzeichnungen und starke chromatische Abberation in Konturen der Randbereiche. Natürlich könnte dies durch bessere optische Anpassung beider Objektive aufeinander verbessert werden – nicht aber mit einer „normalen“ Amateurausstattung.

Die weiteren Ausführungen beziehen sich auf diese Kamera als Referenz, lassen sich aber auch auf jede ähnliche Kamera anwenden.

Meine besondere Aufmerksamkeit galt noch dem Streulicht, für das sich wegen der ungewöhnlich langen Tuben vor und hinter dem Objektiv sehr viele Reflexionsmöglichkeiten an den langen Innenflächen bieten. Wie sich durch praktische Versuche zeigte – dafür genügt das einfache Anschauen von der Objektivseite her – bietet auch ein matt-schwarzes Eloxieren der Aluminiumteile keine vollständige Abhilfe. Streulicht äußert sich im Ergebnis durch ein „verwaschenes“ Bild, ohne dass man das ohne Vergleichsmöglichkeit direkt erkennen muss. Da habe ich nicht lange zwischen Ergebnissen verglichen, sondern einen Ausweg gesucht.

Als geeignetes und sehr hochwertiges Material erwies sich selbstklebende schwarze Veloursfolie (Hstl.: d-c-fix), mit der ich alle Innenflächen des vorderen und hinteren Tubus sorgfältig beklebte.

4 Der Kopier-Prozess und die Kamera-Parameter

4.1 Film und Filmbild

Wie bereits erklärt wurde, wird keine Videokamera, sondern eine digitale Fotokamera im direkten Objektiv-Strahlengang verwendet, die vom Projektor bei langsamem Lauf deutlich unter der originalen Bildfrequenz Bild für Bild, also vollkommen synchron, ausgelöst wird.

So wird von jedem Filmbild genau ein digitales Bild kopiert. Hierdurch ist genügend Zeit vorhanden, um die hoch aufgelösten Einzelbilder zu speichern. Weiterhin wird ein ruhiger Bildstand gewährleistet, ein Aufschwingen des Films vermieden sowie Beschleunigungskräfte und dynamische Belastungen des Films klein gehalten, was zu einer schonenden Behandlung beiträgt.

Das zu kopierende Filmmaterial wird in den meisten Fällen Umkehrfilm sein, der von Schmalfilmamateuren vorrangig benutzt wurde. Werden solche Filme in gewohnter Weise in die Filmbühne eines Projektors eingelegt, so zeigt die Emulsionsseite zum Objektiv. Das hat den Vorteil, dass die Kamera nicht durch den Träger hindurch blicken muss und Kratzer oder andere Fehler auf der Trägerseite dadurch weniger scharf abgebildet werden. Allerdings wird das Bild bei direkter Kamera-Projektion gespiegelt dargestellt. Gleichzeitig steht es aus Sicht einer aufrecht montierten Kamera auf dem Kopf. Beides ist aber kein Problem für die anschließende digitale Bildverarbeitung.

Seltener wurde in Amateurkreisen das Negativ-Positiv-Verfahren eingesetzt. Sollte ein Positivfilm mit einseitiger Perforation zu kopieren sein, so empfiehlt es sich, diesen umzuspulen und rückwärts zu projizieren. Hierdurch liegt die Emulsionsseite wieder in Richtung Kamera. Das Umkehren des rückwärts laufenden Films ist im anschließenden Verarbeitungsprozess kein Problem. Sollte es sich übrigens um beidseitig perforierten 16mm- oder um 9,5mm-Film handeln, so muss nicht umgespult sondern nur „verkehrt herum“, also in vertikaler Achse spiegelverkehrt, eingelegt werden.

Die Emulsionsseite lässt sich leicht daran erkennen, dass man dort bei der Spiegelung von Gegenlicht einen angedeuteten „3-D-Effekt“ an den Bildkonturen erkennt, als wären die Bilddetails mit einem Lack aufgedruckt. Auf der Gegenseite hingegen erkennt man eine glatte, vielleicht auch zerkratzte, homogene Fläche. Eine Lupe hilft beim genauen Betrachten.

Interessant ist auch das direkte Kopieren des Negativfilms, sofern noch vorhanden, und das anschließende digitale Farbumkehren während der Bildverarbeitung. Hier werden alle Kopierfehler, die während der früheren Positiv-Kopie entstanden, ebenso umgangen wie alle Laufstreifen und sonstige Schäden auf dem davon entstandenen Positivfilm, die von den vielen Filmvorführungen im Projektor stammen.

Die Filmbühne stellt für den durchlaufenden Film die größte Gefahr dar, Laufspuren und andere Schäden zu erleiden. Deshalb müssen alle Flächen sauber und glatt poliert sein, also keine Fremdkörper, Schmutzablagerungen, Kratzer oder scharfe Kanten aufweisen.

Soll ein Filmbild exakt projiziert werden, so braucht es auch eine exakte Führung. Die bekommt man aber nicht, ohne den Film rings um das Projektionsfenster zu klemmen, was mit Reibung beim Filmtransport verbunden ist. Um dabei das eigentliche Filmbild zu schonen, beschränkt man sich darauf, nur den Rand des Filmes zu führen, also den Bereich, der auch die Perforation trägt. Auch eine vorhandene Tonspur befindet sich im Randbereich, weshalb man oft auch die Breite dieser Spur von der Führung ausspart. Weil die Schöpfer der Filmformate um bestmögliche Flächenausnutzung bemüht waren, bleibt am Ende nicht viel von der Filmbreite für die Führung übrig. Die Filmbühne besteht aus zwei Teilen – einem festen, der die genaue Lage des Films in Bezug auf die Projektionsoptik definiert, und einem in der Höhe beweglichen, der den Film mit mäßiger Federkraft auf den festen Teil drückt und dabei die unterschiedlichen Filmdicken und Klebestellen ausgleicht. Oft ist der feste Teil auf der Seite der Beleuchtung und der bewegliche auf der Seite des Objektivs, wodurch sich bei Veränderungen der Dicke des Filmträgers auch die Fokusebene ändert.

Das ist bei Filmen, die aus verschiedenen Aufnahmematerialien geschnitten wurden, zu beachten. In der Filmbühne, in Laufrichtung hinter dem Projektionsfenster befindet sich auch der Greifer, der in die Perforation eingreift und den Film schrittweise vorwärts bewegt, während die Zahntrommeln außerhalb der Filmbühne kontinuierlich drehen. Frei schwingende Filmschlaufen sorgen für den Bewegungsausgleich zwischen Zahntrommeln und Greifer. Vorteilhaft ist es, wenn der Greifer nicht nur in ein, sondern gleichzeitig in zwei oder drei Perforationslöcher eingreift, um die Kräfte besser zu verteilen. Bei Zweiformat-Projektoren wie Normal-8 und Super-8 kann nur in ein Perforationsloch eingegriffen werden, dessen Breite nicht einmal voll ausgenutzt wird. Bei unserem verlangsamten Filmtransport sind die Beschleunigungskräfte aber so klein, dass der Film nicht darunter leidet. Neben Greifern gibt es zum Fortschalten des Films auch das Malteserkreuzgetriebe und den Tretschuh – beide sind bei Schmalfilmprojektoren aber nur selten anzutreffen.

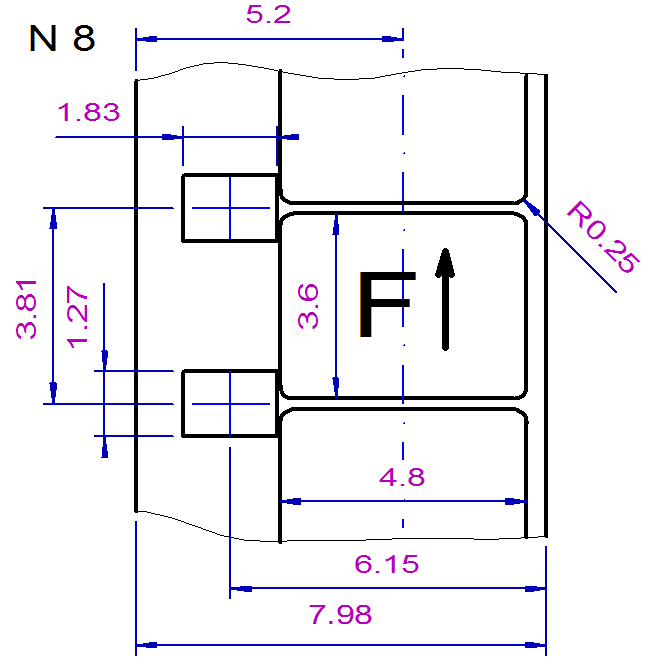

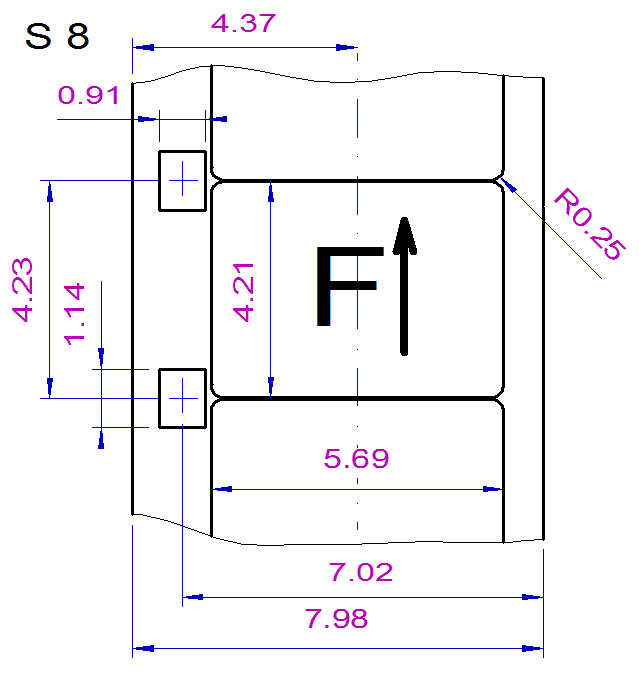

Auch wenn ein guter Filmvorführer seine Projektionsleinwand an ihren Rändern schwarz kaschierte, erwartete man vom Projektionsfenster, dass es dem Filmbild einen sauberen Rahmen mit Radien in den Ecken verleiht. Außerdem muss das Projektionsfeld bei der Filmwiedergabe enger begrenzt sein, als bei der Filmaufnahme, um geometrische Toleranzen hinter dem Fensterrand verdecken zu können. Beim Filmtransfer auf die Digitalkamera ist das anders: Hier soll möglichst das gesamte aufgenommene Bild übernommen werden. So kann es später im Postprozess optimal beschnitten werden. Auch könnte die Abbildungsoptik eine leichte Kissen- oder Tonnenverzerrung verursachen, die zu weiteren Verlusten an den Rändern führt. Vielleicht will man auch noch eine nachträgliche Bildstabilisierung einzelner Szenen vornehmen, wofür man auch Randbereiche opfern muss. Die folgenden Abbildungen zeigen die Abmessungen der gängigsten Schmalfilmformate. Sie entsprechen dabei dem Kamerafenster, während die Projektorfenster nach Norm etwas kleiner sind.

Der 9,5mm-Film mit der Perforation zwischen den Bildern ist das beste Beispiel für eine optimale Formatausnutzung, jedoch leider zu Lasten der nutzbaren Führungsbreite. Ich habe die Projektionsfenster der Bildbühne aus dem oben genannten Grund etwas vergrößert. Wer aber mit der Nadelfeile nicht absolut sicher umgehen und saubere Konturen – sagen wir, wenigstens mit 0,02 mm Genauigkeit – feilen kann, sollte hiervon lieber die Finger lassen. Auch muss die Filmbühne anschließend wieder sorgfältig entgratet und poliert werden. Es versteht sich von selbst, dass man nirgendwo Kratzer hinterlassen darf.

4.2 Das Bildseitenverhältnis

Moderne Bildwiedergabeeinrichtungen wie TV-Geräte, PC-Monitore oder Beamer bieten das Format 16:9 an, das mittlerweile zum allgemeinen Standard geworden ist. Abgesehen von speziellen Aufzeichnungsverfahren (z. B. Anamorphot) oder Filmformaten (z. B. Super 16) haben praktisch alle Schmalfilm-Formate das Seitenverhältnis 4 : 3. Alle Dateiformate bieten nach wie vor die Möglichkeit zur Speicherung dieses traditionellen Bildformats an, weshalb ich es grundsätzlich für die Speicherung solcher Kopien benutze. So sind erst einmal alle Informationen des Ausgangsmaterials im Bild enthalten. Sollten Fragmente dieser Kopien später in neu gestalteten Filmen des Formats 16 : 9 eingesetzt werden, so kann man die Seitenstreifen mit einer Farbe oder sonstigen Inhalten auffüllen, auf den oberen und/oder unteren Bildteil verzichten und einen 16 : 9 -Ausschnitt des Originals bildfüllend im neuen Format verwenden oder – was zu Recht sehr umstritten ist – mit Hilfe einer Tangens-Verzerrung die Bildbreite so strecken, dass die Bildinhalte im Zentrum weitgehend unverändert bleiben, während in Richtung zu den Bildrändern zunehmend eine Spreizung stattfindet. In Fernsehbeiträgen kann man alle aufgezählten Varianten antreffen, obwohl einige davon eher als unangenehm empfunden werden und es der Respekt vor den Originalaufnahmen gebieten sollte, deren Charakter nicht zu verändern.

Geht man von quadratischen Pixeln aus, so muss auch das Verhältnis der Pixelzahl in Breite und Höhe dem Bildseitenverhältnis genau entsprechen. Zum Teil weicht man aus geschichtlichen Gründen etwas davon ab. So wird das PAL-Videosignal häufig mit 720 x 576 Pixeln digitalisiert, was 5 : 4 anstelle von 4 : 3 ist. Bei der Darstellung wird das aber korrigiert.

In der Praxis hat es sich gezeigt, dass die Aufnahme eines Bildausschnitts, der über das eigentliche Filmbild etwas hinaus geht, vorteilhaft ist. So kann man später am Rechner je nach Bildstand das Bildfeld begrenzen und notwendige Korrekturen vornehmen.

Für allgemein übliche Filmkopien wird das Bildseitenverhältnis von 4 : 3 gewählt. Sofern es ein leicht vergrößertes Filmbühnen-Fenster gestattet, sollte ein kleiner Randbereich des Bildes mit kopiert werden.

4.3 Die geometrische Bildauflösung

Jede Digitalisierung ist mit einer Diskretisierung analoger Größen verbunden. So werden unsere Filmbilder in eine Anzahl von Bildpunkten (Pixel) zerlegt, deren jeweilige Farbe wiederum in eine Skale mit fest definierten Farb- und Helligkeitswerten eingeordnet wird. Ist die Anzahl von Pixeln oder die Anzahl der Farbabstufungen zu klein, so nimmt man das als Qualitätsmangel wahr.

Jeder kennt das von der Bildauflösung her: Zoomt man in ein digitales Bild hinein, so treten die Pixel mit zunehmender Vergrößerung immer weiter hervor, was den Bildeindruck stört. Gut, bei einer Film- bzw. Videovorführung zoomt keiner. Aber welche Auflösung ist sinnvoll?

Im Allgemeinen könnte das DVD-Dateiformat mit 720 x 576 Pixel als Zielformat ausreichen. Darunter sollte man aber auf keinen Fall gehen. Gibt man heute solche DVD-Filme auf modernen TV-Geräten wieder, so empfindet man bereits eine gewisse Unschärfe gegenüber den gewohnten HDTV-Darbietungen.

In Anlehnung an das HDTV-Format mit 1920 x 1080 Pixeln käme als nächsthöhere Auflösungsstufe für 4:3 entweder 1440 x 1080 oder 1920 x 1440 in Frage. Letztere hat den Vorteil, dass beim Aufziehen auf die Breite von 16 : 9 immer noch alle sichtbaren Pixel belegt sind.

Noch höher zu gehen wird wenig sinnvoll sein, weil hier bereits die Auflösungsgrenzen des Filmmaterials und des Aufnahmeobjektivs deutlich überschritten sein dürften und das Filmkorn die Pixelgröße übertrifft. Andererseits ist es aus vielerlei Gründen gut, anfangs besser aufzulösen, als es das Originalmaterial hergibt.

Eine andere Frage ist die Bildauflösung, mit der das Rohmaterial vor der Weiterverarbeitung zu bespielen ist. Bedenkt man, dass später noch Ränder wegzuschneiden sind und verschiedene Filter eingesetzt werden sollen, die temporär vorteilhaft im Subpixelbereich arbeiten sollten, ist ein anfängliches Oversampling mit einem Vielfachen der am Ende geplanten Zielauflösung unbedingt zu empfehlen. So könnte man zunächst das vollständige Rohdatenformat der verwendeten Kamera zur Aufzeichnung nutzen. Es wird empfohlen, für die Aufzeichnung der Kameraeinzelbilder die maximal mögliche Pixelzahl des Bildsensors zu wählen, was allgemein der Größe des RAW-Datenformats entspricht. Im Referenzbeispiel der verwendeten MFT-Kamera ist das eine Auflösung von 4608 x 3456 Pixeln.

4.4 Farbauflösung und Helligkeitsdynamik

Bei der Farb- und Helligkeitskodierung kann es zu sichtbaren Diskretisierungsverlusten kommen. Ist ein Bild z. B. unter- oder überbelichtet, so kann man zwar die verbliebenen Helligkeitsbereiche so dehnen, dass sie danach den gesamten verfügbaren Bereich nutzen, und damit die Fehlbelichtung scheinbar korrigieren. Tatsächlich gibt es dabei aber ein Problem:

Betrachten wir als einfaches Beispiel ein Graustufenbild mit 8-Bit-Kodierung, also mit 28=256 Graustufen zwischen Schwarz und Weiß, das aber unterbelichtet sei. Es nutze deshalb nur das untere Viertel der Belichtung, also ca. 64 Graustufen. Spreizt man diesen Bereich auf die möglichen 256 Graustufen auf, so wird das Bild insgesamt heller und besser anzuschauen sein, jedoch bleibt die Anzahl der Graustufen weiterhin die gleiche. Die Graustufenfolge 0, 1, 2, 3, .. , 63 wird auf die neuen Graustufen 0, 4, 8, 12, .. , 252 übertragen. Gleichzeitig bleiben aber die Zwischenwerte dieser neuen Folge, also 1, 2, 3; 5, 6, 7; …, unbenutzt – an der effektiven Auflösung von 64=26 Stufen ändert sich also nichts, es bleibt bei einer Kodierung von nur 6 Bit. Das Ergebnis sieht unnatürlicher aus, als wenn man gleich richtig, also ausgeglichen, belichtet und alle verfügbaren 256 Graustufen ausgenutzt hätte. Im Histogramm werden Lücken sichtbar.

Hätte man anfangs mit 10 Bit in 210=1024 Graustufen unterschieden, so wäre man mit nur einem Viertel der Belichtung schon auf 256 unterschiedliche Graustufen gekommen, so dass man beim Spreizen in eine Zielauflösung von 8 Bit hätte alle 256 Graustufen belegen können.

Viele Bild-Dateiformate verwenden die drei additiven Farbkanäle Rot, Grün und Blau (RGB) zur Kodierung der Farb- und Helligkeitsinformation mit einer Auflösung von 8 Bit pro Kanal. Das sind 2563, also ca. 16 Millionen Farbnuancen. Diese Zahl erscheint sehr hoch und ist tatsächlich gut ausreichend für eine als natürlich empfundene Bildwiedergabe.

Oft sind jedoch bei der weiteren Verarbeitung noch Korrekturen am Bildmaterial nötig, z. B. ein nachträglicher Weißpunkt-Nachgleich oder eine Änderung der Gradation. Gerade bei bezüglich Beleuchtungsspektrum nicht optimal belichtetem Filmmaterial, oder einfach bei Farbfehlern des Materials selbst oder nach langer Lagerung tritt sehr häufig ein erheblicher Korrekturbedarf auf. Dies führt zum gleichen Effekt in jedem einzelnen Farbkanal, wie die oben beschriebene Belichtungskorrektur im Graustufenbild. Bleiben wir bei diesem Beispiel und führen eine Helligkeitskorrektur in gleicher Weise für ein RGB-Bild durch, so werden aus 3x 8 Bit nur noch 3x 6 Bit, was die möglichen Farbnuancen plötzlich auf nur noch ca. 1,5 % der ursprünglichen Zahl reduziert. Und das sieht man einem solchen Bild leider auch schon an!

Ein optoelektronisch kopiertes und digitalisiertes Filmbild erfordert erfahrungsgemäß sehr häufig Korrekturen, besonders was die Gradation und den Weißpunkt betrifft. Jede nachträglich durchgeführte Korrektur reduziert die effektive Farbauflösung – oftmals nicht unerheblich. Um eine Zielauflösung von 3x 8 Bit, also 24 Bit RGB für den fertigen Film zu erreichen, gibt es zwei mögliche Ansätze:

1) Die Farbauflösung der Rohkopie muss höher als die Zielauflösung sein, z. B. 3x 12 Bit. So ist eine nachträgliche Korrektur in ausreichenden Grenzen möglich. Nachteil dieser Verfahrensweise sind immens große Dateien des Rohmaterials. Vorteilhaft ist hingegen die schnelle Speicherbarkeit der meist unkomprimierten Bilddateien, so dass allgemein keine längere Speicherzeit wegen der größeren Dateien auftritt.

2) Bereits während der Aufnahme werden Korrekturen von Helligkeit, Gradation und Weißabgleich vorgenommen, was auf die Dauer nur mit einer gut funktionierenden Automatik möglich ist. Im Ergebnis kommt man mit einem komprimierten Bildformat und einer Farbauflösung von 8 Bit aus.

Nach einer Vielzahl von Versuchen mit sehr unterschiedlichem Ausgangsmaterial war festzustellen, dass eine automatische Weißpunktkorrektur zwar zunächst sehr bequem zu sein scheint, aber nur selten wirklich optimale Farben liefert. An der Variante 1) und einer individuellen subjektiven Nachbearbeitung der Farben führt bei derzeitigem Stand der technischen Möglichkeiten kein Weg vorbei, wenn man Wert auf optimale Ergebnisse legt. Hierfür bietet nur das RAW-Format eine ausreichende Farbtiefe. Es ist das einzige Datenformat, in dem die Pixeldaten unverändert und mit voller Pixelauflösung so abgelegt werden, wie sie direkt vom Bildsensor kommen. Je nach verwendeter Kamera kann eine Bitverschachtelung oder verlustfreie Lauflängenkompression vorgenommen sein, um die Dateigröße ohne Informationsverlust etwas zu reduzieren. Alle sonstigen Einstellungen außerhalb der direkt auf die Aufnahme wirkenden Parameter wie Empfindlichkeit (Verstärkung) und Belichtungszeit werden zwar als Information mit gespeichert, jedoch nicht auf die Pixelwerte angewendet.

Als Bilddateiformat der Kameraeinzelbilder wird das Rohbildformat RAW verwendet (im

Beispiel von Olympus-Kameras mit der Dateiendung ORF gekennzeichnet).

4.5 Empfindlichkeit, Blende und Belichtungszeit

Der Bildsensor einer Kamera, egal ob in CCD- oder CMOS-Technologie ausgeführt, erzeugt für jedes Bildelement zunächst ein analoges Signal, dessen Amplitude dem Belichtungswert folgt. Durch einen zusätzlichen Verstärkungsfaktor kann die Empfindlichkeit des Sensors erhöht werden, wobei aber auch dessen Rauschen mit verstärkt wird. Die Verstärkung gibt man mit der Empfindlichkeit als ISO-Wert vor. Die Grundempfindlichkeit wird bei vielen Kameras mit ISO 100 oder 200 eingestellt. Damit sollte man die Kopien auch durchführen, denn an einer ausreichenden Filmbeleuchtung sollte es nicht mangeln.

Die Blendenöffnung des Objektivs ist manuell einzustellen. Für Schmalfilm-Kopien wird wegen der kleinen Größe der Originalbilder ein stark verlängerter Objektivauszug verwendet, so wie man das von Makroaufnahmen her kennt. Dabei ist die Wahl der optimalen Blende besonders kritisch. Hier sollte man unbedingt unter konkreten Bedingungen experimentieren und genau analysieren. Auf jeden Fall wird man stets mit fest eingestellter Blende arbeiten, die für einen festen Aufbau dann auch immer die gleiche sein wird. Erfahrungsgemäß zeigt sich ein sehr ausgeprägtes Optimum: Ist der Blendenwert niedrig, also eine große Apertur gewählt, so leidet darunter die Tiefenschärfe bzw. die Abbildungsschärfe insgesamt, wie allgemein bekannt ist. Doch auch ein zu hoher Blendenwert führt aufgrund von Beugungen der Randstrahlen an der Irisblende zu einem sichtbaren Bildschärfeverlust. Die Erfahrung mit Testbildern zeigt, dass eine mittlere Blendeneinstellung bei ca. 5,6 bis 8 vorteilhaft ist.

Der Belichtungsspielraum moderner Digitalkameras reicht immer aus, um die Lichtdynamik des Umkehrfilms vollständig abzubilden. Sogar bei Negativfilmen wird man keine Verluste finden. Eine HDR-Aufnahme solcher Filmbilder als Belichtungsserie ist deshalb unnötig.

Was sich hingegen in der Praxis bewährt hat, ist eine automatische Korrektur der Belichtungszeit während der Aufnahme. Auf diese Weise ist es sogar möglich, stark unter- oder überbelichtete Filmszenen, die früher mit dem Projektor nicht viel Freude bereiteten, wieder ins richtige Licht zu rücken. Allerdings kann die Belichtungsautomatik in Einzelfällen auch zu unerwünschten Nebeneffekten führen, z. B.

– in Szenen, die „natürliche“ Unstetigkeiten wie Dunkelbereiche oder Blitzer enthalten: Lagerfeuer, Feuerwerk, Schweißarbeiten, kurzzeitige Objekte im Bildvordergrund und ähnliche

– bei Varioschwenks

– in Szenen mit natürlichen Licht- und Weißpunkt-Wechseln: wechselnde Bewölkung, bewegliche Lichtquellen u. a.

– Bei Schwarzblenden, Einblendungen von Titeln oder sonstigen Objekten.

In solchen Fällen empfiehlt sich eine individuelle Behandlung dieser Szenen, wenn es nicht zu unerwünschten Helligkeits-Artefakten kommen soll. Hingegen dort, wo eine bestimmte Lichtstimmung gewollt ist, könnte durchaus zunächst automatisch belichtet und nachträglich angepasst werden, was zu brillanteren Ergebnissen führen kann. Das Anpassen darf man am Ende aber nicht vergessen, sonst geht etwas von der Ursprünglichkeit der Filmgestaltung verloren. Auch besteht die Gefahr, dass das natürliche Bildrauschen oder das Filmkorn in den dunklen Bildbereichen zu sehr verstärkt wird. Als Belichtungsautomatik wird eine integrierende Lichtmessung über die gesamte Bildfläche hinweg empfohlen, was in den Kameraeinstellungen ausgewählt werden kann.

Die jeweils eingestellte Belichtungszeit findet man in den EXIF-Daten der Bilder. Beobachten konnte ich bereits Wertebereiche zwischen 1/32.000 und 1/5 Sekunden, was ich von der Varianz der Filmbilder her nicht erwartet hatte.

Dabei gibt es noch ein weiteres Problem, das bei der Weiterverarbeitung der Bilder zu Tage tritt: Die Belichtungskurve eines fotografischen Films ist stark nichtlinear. Wird eine unterbelichtete Original-Filmaufnahme beim Kopieren durch längere Belichtungszeit ausgeglichen, so ist das Ergebnis ein anderes, als bei einer ursprünglich richtigen Belichtung des gleichen Objekts. Erfolgt in der weiteren Verarbeitung des digitalisierten Materials bspw. eine Farbkorrektur, so wird diese für beide Varianten unterschiedlich abgestimmt werden müssen. Das erschwert die Anwendung einheitlicher Korrekturprofile.

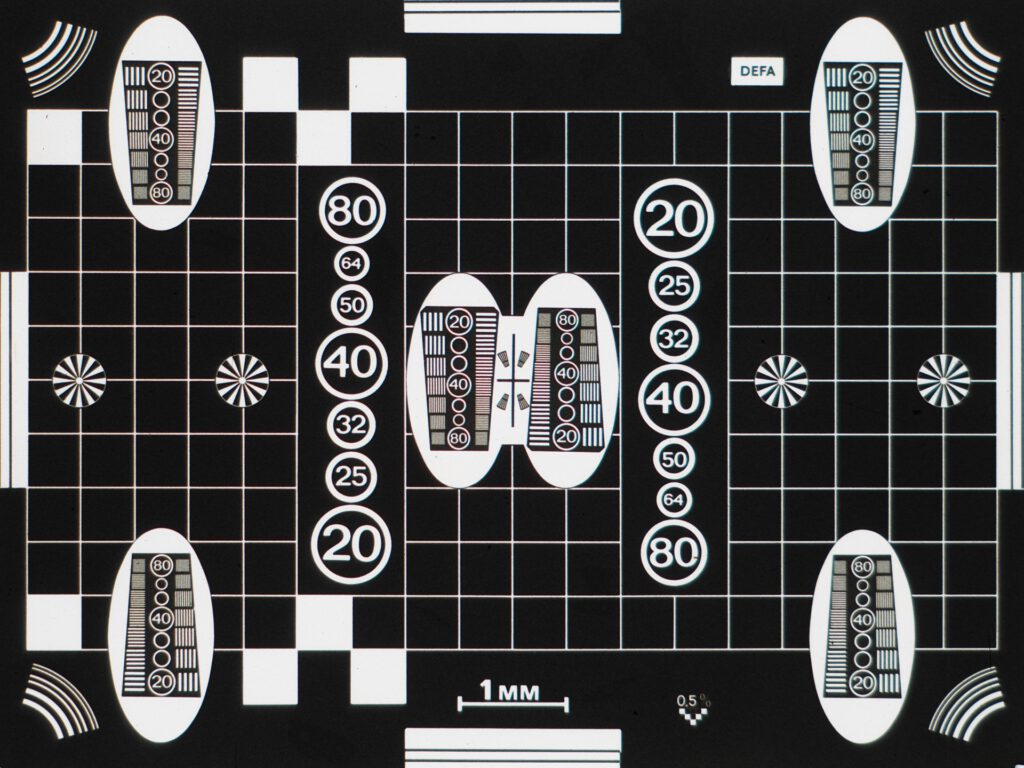

Die Abbildung zeigt ein 16 mm-Testbild nach dem Abgleich der Objektiveinstellungen. Man erkennt eine gleichmäßige Ausleuchtung und eine scharfe verzeichnungsfreie Abbildung.

In der Detailvergrößerung einer Ecke sieht man eine leichte chromatische Abberation, die aber nur etwa zwei Pixelgrößen, oder ca. 15 μm des Originalbildes erreicht. Diese stammt weniger vom Kameraobjektiv als vielmehr von der LED-Lichtquelle mit ihren Farbkanten, die an jeder weiteren Kante im Strahlengang zerlegt werden.

Insgesamt halte ich das Ergebnis aber durchaus für zufriedenstellend. Eine weitere Verbesserung konnte ich auch nicht mehr erreichen.

4.6 Sonderfunktion IR-Beleuchtung

Bei der Filmabtastung gibt es zahlreiche Bildfehler, die durch die Unvollkommenheiten des Kinofilms verursacht werden. Hierzu zählen das Filmkorn als Quelle für das Bildrauschen, aber auch Verschmutzungen wie Staub oder fest haftenden Schmutz, die sich durch vorherige Reinigung des Filmmaterials und auch durch vorgeschaltete PTR-Rollen zum großen Teil ausschalten lassen. Kratzer im Film, meist als Laufstreifen zu sehen, sind hingegen unter Amateurbedingungen nicht zu beseitigen. Weder eine thermisch-mechanische Nachbearbeitung des Films noch das Nasskopieren wird man anwenden können. Je besser und je höher auflösend die gesamte Abbildungsoptik ist, desto deutlicher sieht man aber solche Kratzer. Auch diverse Filter, die man nachträglich auf den digitalisierten Film anwenden kann, sind bei Laufstreifen oft ziemlich machtlos.

Als ganz anderer Ansatz zum Beseitigen von Kratzern ist eine spezielle Methode unter dem Namen ICE (Image Correction & Enhancement) als Staub- und Kratzerkorrektur-Verfahren bekannt, die folgende Besonderheit nutzt: Wird ein Film anstelle von Weißlicht mit Infrarotlicht beleuchtet, so zeichnen sich die Bilder nicht mehr ab, sondern nur noch die Kratzer. Das funktioniert allerdings nur bei gängigen Farbfilmen, nicht jedoch bei Schwarz-Weiß-Filmen als Positivkopie oder als Umkehrfilm, die Silberhalogenite in der Emulsion enthalten und kein Infrarotlicht hindurch lassen. Inwieweit das Folgende aber auch mit Infrarot-Auflicht anstelle Durchlicht funktionieren könnte, ist mir nicht bekannt.

Die Methode sieht nun vor, jedes Bild einmal mit normalem Weißlicht und anschließend in gleicher Lage mit Infrarotlicht zu kopieren. Solange es sich um ein Nahinfrarotlicht (NIR) mit einer Wellenlänge um 950 … 1000 nm handelt, sind die Aufnahmekameras dafür noch ausreichend empfindlich, um Aufnahmen zu erhalten.

Das erhaltene Infrarot-Bild kann nun genutzt werden, um Bildbereiche, in denen sich Kratzer oder auch Staub befinden, automatisch selektiv nacharbeiten zu lassen, z. B. indem diese Bereiche aus den Nachbarpixeln interpoliert und damit ersetzt werden. Allerdings setzt das eine geeignete Bildverarbeitungs-Software voraus, die diese Funktion ausführen kann.

Für den Projektor heißt das, neben der weißen LED-Beleuchtung ist noch eine NIR-LED vorzusehen und beide LED müssen während jedes Standbilds nacheinander eingeschaltet werden, während die Kamera synchron dazu zweimal ausgelöst wird. Hierdurch verdoppelt sich die Kopierzeit, während man aber die Chance gewinnt, Kratzer und Staub sehr elegant und ohne sonstige Filterartefakte zu beseitigen. Neben einigen erfolgreichen Vorversuchen habe ich diese Technik bisher noch nicht realisiert – bei einigen Fotoscannern ist sie aber sehr erfolgreich im Einsatz.

4.7 Zusammenfassung

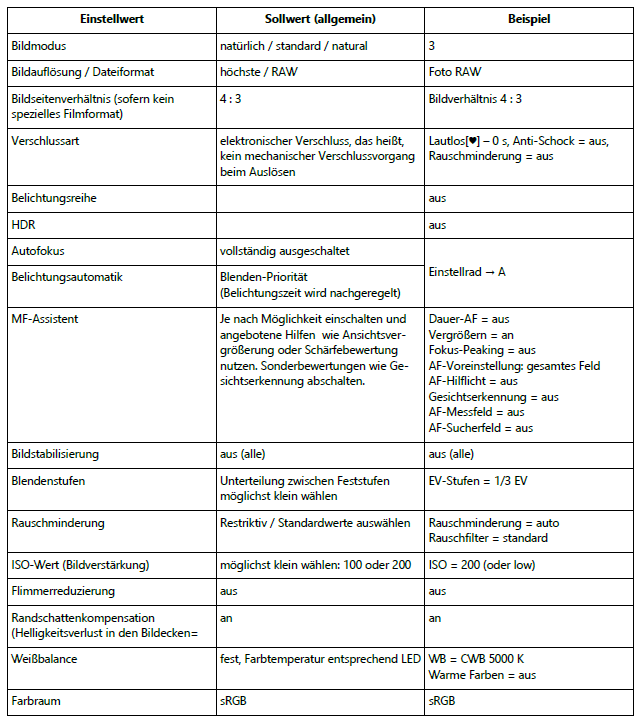

Alle für den Filmscan wesentlichen Kameraeinstellungen sind noch einmal in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Dabei gibt es eine Spalte mit allgemeingültigen Werten und zum besseren Verständnis eine für das Beispiel mit einer Olympus E-M10 II.

Hinweis: Einige Einstellungen haben keinen Einfluss auf das RAW-Bild, sind aber vorteilhaft bezüglich Geschwindigkeit und Vorschaubild bei unbearbeitetem RAW.

Die Fokuseinstellung erfolgt manuell, ist aber sehr sorgfältig vorzunehmen. Dabei wird die Detailvergrößerung, z. B. x10 genutzt, um mit Sicherheit die bestmögliche Schärfe zu erzielen. Auch das zwischenzeitliche Aufblenden während der Einstellung kann sinnvoll sein. Sorgfalt ist bei unterschiedlich dicken Trägermaterialien geboten, weil die Lage der Emulsionsschicht auf Umkehrmaterial in vielen Bildbühnen von der Trägerdicke abhängt. Hier könnte dann der Fokus von einer Szene zur nächsten weg wandern.

5 Das Speichermedium

Egal wie die technischen Details auch immer sein mögen: Die Kamera wird Bild für Bild ausgelöst und zeichnet für jedes eine Kopie auf. Wie auch sonst für aufeinander folgende Fotos üblich, werden die Namen der Bilddateien automatisch durchnummeriert. Hierdurch ist die richtige Abfolge der Bilder gesichert, so dass es bei späterer Verarbeitung nicht zu Verwechslungen kommen kann. Oft wird eine einzige Speicherkarte jedoch nicht für einen ganzen Film reichen, so dass dann die Kontinuität der Nummerierung gestört wird. Beim Entleeren der Bilder auf den Rechner sollte deshalb für jede Speicherkarte ein eigenes Unterverzeichnis in durchnummerierter Folge, also mit der Bezeichnung 01, 02, 03 usw., angelegt werden. Manchmal legt die Kamera ihre Bilder auch selbst in verschiedene fortlaufend nummerierte Verzeichnisse ab, deren Inhalte dann in die eigenen Unterverzeichnisse zu übernehmen sind, um die Zuordnung sicherzustellen.

Noch bevor eine Speicherkarte vollständig gefüllt ist, sollte man den Kopiervorgang wenige Filmbilder nach einem Szenenwechsel unterbrechen, die Karte wechseln, den Film um einige Bilder zurücksetzen und auf der neuen Karte mit den letzten Bildern der letzten Szene den Kopiervorgang fortsetzen.

Speicherkarten unterscheiden sich nicht nur durch ihre Speicherkapazität in Gigabyte, sondern auch durch ihre maximale Datenrate. Weil sich die begrenzte Speichergeschwindigkeit der Bilder unmittelbar auf die maximal erreichbare Bildrate beim Kopieren auswirkt, sollte auf eine möglichst hohe Datenrate der Speicherkarte geachtet werden, sofern diese auch von der Kamera unterstützt wird. Ich verwende Speicherkarten mit garantierten 170 MB/s.